今日が最終日となった DULL-COLORED POP (以下「ダルカラ」と略記)の演劇『マクベス』を、12 月 12 日(初日)、18 日(6 日目)、22 日(最終日)の 3 回にわたって鑑賞しました。同劇団の作品を鑑賞するのは「あつまれ!『くろねこちゃんとベージュねこちゃん』まつり」、「福島 3 部作・一挙上演」に続いて 3 回目となりましたが、今回はシェイクスピアの古典だったこともあり、私にとって全く新しい演劇体験となりました。

この時期にダルカラが『マクベス』を上演することは、「福島 3 部作・一挙上演」の上演時に配布されたチラシで既に知っていたので、スケジュールは空けてあったのですが、どのような舞台になるかは講演数日前に発表されたビジュアル以外なかったので、とりあえずシェイクスピアの原作を予習して初日に臨みました。

予習にあたって参考にしたのは次の 2 つで、いずれも Amazon Kindle で読めます。

(しかも安西徹雄訳は kindle unlimited で無料 \(^_^)/ )

- 河合祥一郎『あらすじで読むシェイクスピア全作品』(祥伝社新書)

- 安西徹雄訳『マクベス』(光文社古典新訳文庫)

初日数日前にダルカラの Web サイトをあらためて見ると、今回の台本が松岡和子氏の翻訳に基づいていることが分かったので、こちらも Amazon で購入したが、こちらは kindle になっておらず紙の本で、手元に届いたのが初日当日だったので、これを読むのは間に合わず初日を鑑賞しました。

- 松岡和子訳『マクベス』(ちくま文庫)

まず舞台や衣装、音楽などが現代であることに驚きました。マクベスやバンクォーはネクタイしてるし、マクベス夫人は Taylor Swift か何か聴きながらバスタブに浸かって、マクベスからの手紙を iPad で読んでます。原作では伝令から伝えられる情報は iPhone。マクベスが王位についたことをバンクォーは新聞で知ります。

しかし台詞は松岡和子訳『マクベス』のままです。これは後から松岡訳の本を読んで分かりました。90 分に収めるためにあちこち大幅にカットしたり、台詞の順序が入れ替わっていたり、台詞の割り当てを別の人に替えるなどの再構成は行われていますが、台詞の内容はおそらくほとんど変わっていないと思います。400 年以上前に書かれ、初演された劇が、現代社会を舞台にしても成立することに驚きました。演出や俳優の皆さんの演技の賜物だと思いますが、原作で描かれている人間の弱さとか、闇に怯える者の苦悩、権力を手にして変貌する者の恐ろしさなどを、これでもかと見せつけられる印象的な舞台でした。

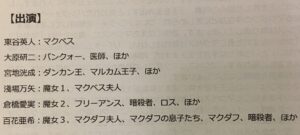

そして恐らく、今回の公演の妙味のひとつは、たった 6 人で『マクベス』を演じるというキャスティングだったと思います。

演劇にさほど詳しくなく、直前に原作を読んだだけの私でさえ、初日の劇場で配布されたキャスティングを見て、これがいかに大変か容易に想像できました。しかも百花亜希さんに至ってはマクダフ一家を全部ひとりで演じるとか。このキャスティングを見たときには、『福島三部作』で見たようなドタバタ(明らかに着替えが間に合わないことで笑いを誘う)があるのかと思いましたが、『マクベス』においてはそのような笑いはなく、他の方々も含めて見事な早着替えと演技の切り替えでこなしておられました(他の部分での笑いはいろいろありました)。見事としか言いようがありません。

さらに、Web サイト上でも「大胆不敵な翻案上演」と書かれているとおり衝撃的なラストシーンがあり、現政権に対する皮肉も加わって、今しかできないマクベス、シェイクスピアには決して書けないマクベスになっていました。そういう意味でも、演劇の面白さや可能性を示す舞台だったように思います。

このラストシーンについては演出の谷賢一さんが tweet されていますので引用します。

今回の上演では、不正と嘘の限りを尽くしたマクベスが最後死なず(!)、延々王位に居続け、安倍首相と全く同じ台詞を言う……という翻案を行った。毎日笑いが起きていたが、アンケートやTwitterでは「笑えない」という声もたくさん。ネタバレもみんな避けてくれたし、賢いお客さんたちで良かった。 pic.twitter.com/ucoAHx4FzN

— 谷賢一 (@playnote) December 22, 2019

また私にとって貴重な体験となったのは、3 回の観劇の間に松岡和子訳『マクベス』を読むことで、より劇に対する理解が深まったことでした。松岡氏による翻訳は 1996 年に松本幸四郎の主演で上演されるために行われたようですが、その際に松岡氏が原文をどのように解釈したか、脚注や訳者あとがきで詳しく説明されています。

特に松岡氏は、マクベスと夫人との距離感がどのように変わったかという部分を丁寧に説明してくださっており、そういう文脈を理解した上で改めて鑑賞した 2 回目では、マクベス夫妻の距離感の変化や、その過程におけるマクベスの態度の変化などが、見事に表現されていることに気付いて感動しました。これは、松岡氏の翻訳を読んでダルカラの舞台を観るという両方があって初めて味わえた感動だったと思います。

演劇に詳しい方々にとっては当たり前なのかもしれませんし、古典ならではなのかもしれませんが、演劇にこういう楽しみ方があるということを知ったのは、とても大きな収穫でした。このような機会を与えてくれた松岡和子氏とダルカラの皆さんには本当に感謝しています。これからも、いろいろな公演に足を伸ばして、多様な演劇を楽しんでいきたいと思います。